踊り字、躍り字(おどりじ)は、主に日本語の表記で使用される約物(特殊記号)の一群で、々、ヽ、ゝなどがある。おどり、繰り返し符号(くりかえしふごう)、重ね字(かさねじ)、送り字(おくりじ)、揺すり字(ゆすりじ)、重字(じゅうじ)、重点(じゅうてん)、畳字(じょうじ)などとも呼ぶ。

論語、儒教、孔子(または、ここ半年の読書について)

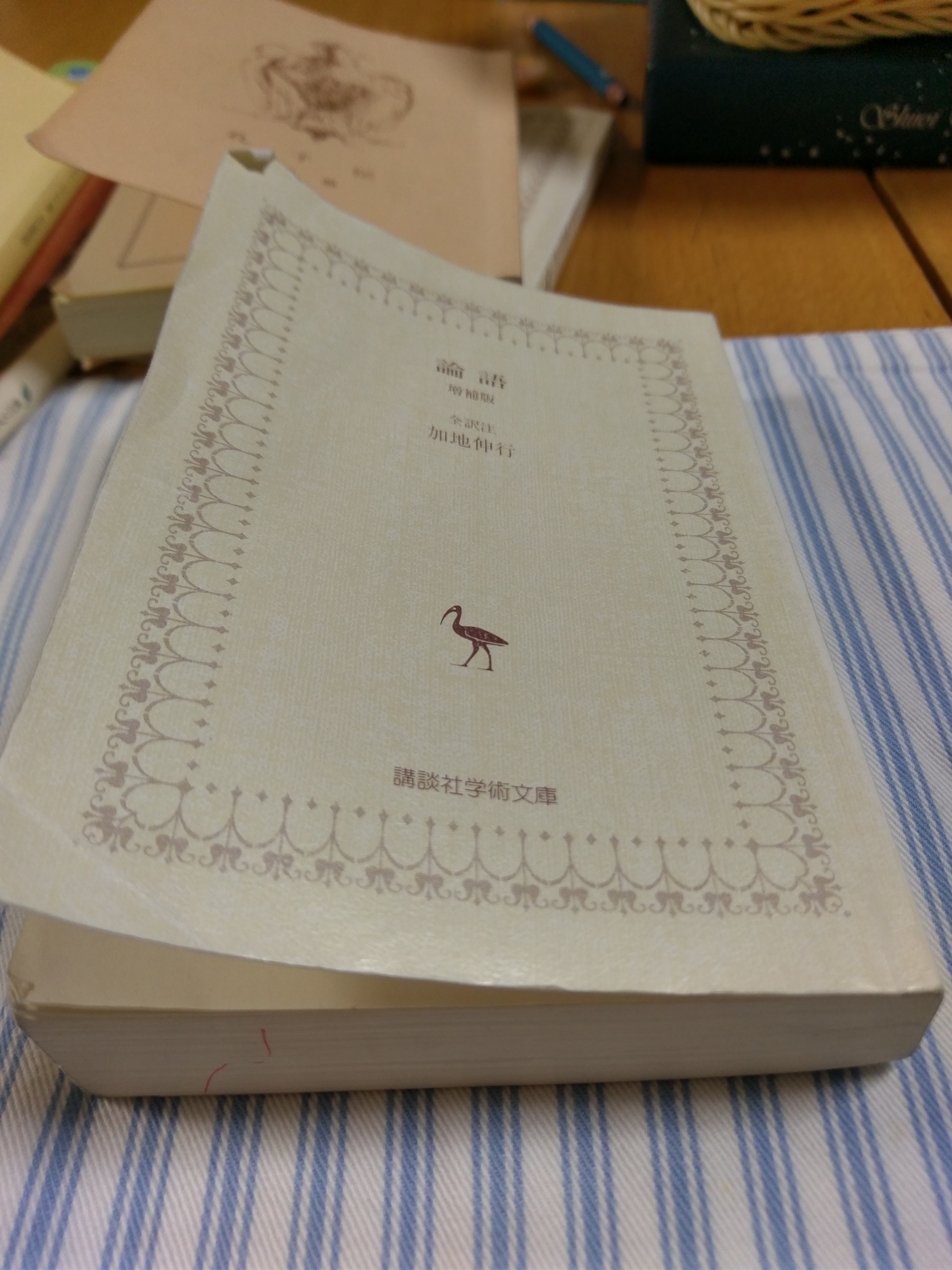

「論語」を読了した

2017/02/24 「論語」読了した。半年くらい掛かった。途中何回も止まった。

「論語」いろんな版があって、選んだのは加地伸行さんの講談社学術文庫のヤツだった。選んだ理由は「増補版 全訳注」ってサブタイトルがあって決定版的な響きだったのと、外見が分厚くて一番強そうだったから。

(加地 伸行サン、実は右派の論客である、というのもまた別の話)

なぜ「論語」を読もうと思ったのか

そもそも読み出したきっかけはもう本当に偶然というか気まぐれで、あれはたしか昨年の八月の終わりのことだった。本当はホッファーの「波止場日記」を買うつもりで書店に行ったのだった。そこで、「波止場日記」 → 「アフォリズム集」 → あ、モンテーニュの「エセー」! → うん? ちょっと待て → フランス? → というよりはアジアだろ! → なんかなかったっけ? → 論語? → 「論語」、というようなドラマがあった。なぜそんなことになってしまったのか。

(この日は買ったのは三冊。「論語」、マクニール「疫病と世界史」、ブコウスキー「死をポケットに入れて」と、まさにビッグウェーブ)

「論語」読んだの始めてだったけど、読み始めてすぐに気がついたことは、その書かれている内容が自分の中にすでに存在していることだった。日本に生まれて生活しているということは、当たり前として儒教を受容しているらしい。このことについては改めて掘り下げたい。

マクニールと孔子と渋沢栄一

昨年はまっていたのはマクニールで、「世界史講義」「疫病と世界史」「戦争の世界史」という順番で読んだ(有名な「世界史」はまだ読んだことがない)。マクニール、とにかくカッコイイ。で、「戦争の世界史」の中でキリスト教と資本主義の関係について触れているところがあって(ちょっと記憶があやふや)、その中でアジア圏(特に中国を指しているようだった)の後進性を指摘していた。その後進性を儒教と繋げて述べていた。その頃には、一応、渋沢栄一が「論語と算盤」というものを書いていることを知っていたので、マクニール、カッコイイんだけどちょっと「ナニクソ」(反骨心)と思って、読みかけの「論語」を放り出して「論語と算盤」を読んだ。キンドルだった。

孔子(儒教)は「利益を追うことを嫌っている、それは諸悪の根源だ。避けろ」という立場である、っていうのが常識らしくて、だとすると確かに資本主義とは相容れない(「論語」の中ではそんな感じ全然ないんだけど)。渋沢栄一は「イヤ、そうではないし、資本主義と儒教の道徳観は合致するのだ。なぜなら、」みたいなことを語っていた。残念ながら論語について直接、論じているところはあまり無かった(ような気がする。もうだいぶ忘れている)。

「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」に撃沈する

で、マクニールが資本主義と宗教の関係について述べているのはどうも、マックス・ヴェーバーの著作が基本になっているらしい(このことは自分が知らないだけで、いわゆる"教養"に属する知識らしい)ので、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」に手をつけた。キンドルだった。残念ながらこの頃は、キリスト教についても、ヨーロッパの思想史も哲学史も全然理解していなかったので、というか本当にごく基本的な、ギリシャ → ユダヤ → キリスト教 → ルネサンス → 宗教革命、フランス革命と近代哲学の発展、という流れも理解していなかったので、全然、歯が立たなかった。撃沈というやつ。

それだけの理由じゃないけどその後、十二月まるまる一ヶ月、読書が止まった(別の原因は reblog advent calend*e*r と呼ばれる)。

岩波ジュニア新書と白川 静

そして二〇一七年の始め、岩波ジュニア新書の「キリスト教入門」「哲学ってなんだ」「ヨーロッパ思想入門」と白川 静の「孔子伝」を手に入れて読書再開した。岩波ジュニア新書、これは鉱脈を掘り当てた感じ。白川 静サンはマクニールと同じくらい格好良くて、これもなかなかの発見だった。

白川静サン凄くって、何が凄いかって言うと、漢字の字形からその意味を明らかにしていくんところがあって、「巫・祝・史・事」っていう漢字、これらは孔子の出自に関わるものなんだけど、この字形から、古代中国の政治・宗教の形、儒教の源流までを一気に鮮やかに描き上げてるところ。その鮮やかさたるや、ちょっと凄い(ここの部分における凄さは、それが真理かどうかとは、ちょっと別の話)(歴史学における真理とは何なのか、真理というものがありえるのか、という問題もあるけど、それはまた別の話)。

「孔子伝」について

「孔子伝」、その最初で、粉飾されていない実在の孔子、つまり聖人ではない孔子、を捉えようとしていて、歴史的イエス研究での「ナザレのイエス」と同じところを出発点としている。「論語」ってまさしく「断片的なもの」で、それは、孔子自身が書いたわけではなく、後世になってから編纂され、しかも長い期間いろいろな人の手が入ったのが理由で、本当にとりとめがない。とりとめがないんだけど、「孔子伝」を読むとそのとりとめがない「論語」がみずみずしく見えるようになってくるから不思議。

孔子の弟子に、子路がいる。名だたる弟子達の中でどうもあまり尊敬されていない。いつも孔子から諭されてる。

孔子、政治的には不遇で流浪の生涯なんだけど、実は、子路、「武」と「狂」の人で、最後まで孔子に付き従った数人の弟子のうちの一人なのだった。それを知ってからはもう、論語の中で「由(子路のこと)や」って孔子が呼びかけてると、なんかニヤニヤしちゃってしょうがない。

「子曰く、由よ、得を知る者は鮮なし」

子路よ、道徳を理解している者は、少ないぞ(だから、ちゃんとしろよ)、みたいな。

子路、愛すべき男である。

このあと、なにを読むか

この流れで、思い浮かぶのは三つある。一つは論語をもう少し掘り下げること。 木村栄一「孔子と論語」(古書) で、どの章(子曰く、で始まる短文一つ一つのことをいう)が孔子自身の言葉で、どの章があとから差し込まれているのか、といった分析をしているらしい。そういう方向。もう一つは、諸子百家、孔子とそれ以外の人たち(老子、荘子、墨子、孟子、荀子)の関係や学派の関係を掘り下げること。この辺りは20世紀の終わりに竹簡が発見されていて、「孔子伝」の頃よりも(1970年代)新鮮な情報がある。そして最後の一つは、日本にどのように儒教が受容されてきたのかということ。たぶん仏教、神道、またはもっと昔、古事記とかそっちの方にまで遡ることになるんだろう。さてさて、どうするか。

ともだち0

いや、おれはいま「ともだちがいない!」ことにすばらしい自由を感じているのだ。そこにブコウスキーだ。すごく、いいじゃないか。

チャールズ・ブコウスキーがビート・ジェネレーションの一部のように言われることがときどきあって、どうも違和感があったんですが、それはつまり、ブコウスキーはともだち0、ビートはともだちたくさん集団、という違いが大きいと思うからです。

ブコウスキーの作品には案外スラングが少ない。なぜか。スラングは仲間内の通り言葉である。ブコウスキーには仲間、友だちがいない。ゆえに彼の(自伝的)作品にはスラングが少ない

石の話とガリガリ君の話

そのへんの道ばたに転がっている無数の小石のなかから無作為にひとつを選びとり、手のひらに乗せて顔を近づけ、ぐっと意識を集中して見つめていると、しだいにそのとりたてて特徴のない小石の形、色、つや、表面の模様や傷がくっきりと浮かび上がってきて、他のどの小石とも違った、世界にたったひとつの「この小石」になる瞬間が訪れる。そしてそのとき、この小石がまさに世界のどの小石とも違うということが明らかになってくる。そのことに陶酔していたのである。 そしてさらに、世界中のすべての小石が、それぞれの形や色、つや、模様、傷を持った「この小石」である、ということの、その想像をはるかに超えた「膨大さ」を、必死に想像しようとしていた。

私の手のひらに乗っていたあの小石は、それぞれかけがえのない、世界にひとつしかないものだった。そしてその世界にひとつしかないものが、世界中の路上に無数に転がっているのである。

その点ガリガリ君は最初から最後まで変わらない気持ちで食べられる。ガリガリ君は美味しいなあ、という気持ちが最初から最後まで僕の心のなかで均質に現れるのである。

僕が言いたいのはそこではない。一日のうちにものすごい量のどうしようもないことが世界の各地で起きている、のである。そして僕がいま食べている”この”ガリガリ君は、風邪を引いている僕にAがコンビニで買ってきてくれたガリガリ君なのである。ものすごい数のガリガリ君が、尋常じゃない量のストーリーのもとで食べられているのである。ガリガリ君に限ったことじゃないけれどもこういう変なスケールの話をするのは楽しい。それには何か意味があって芸術性が在るとかそういうことではない。どのガリガリ君がいいとか、間違ったガリガリ君だとか、ではない。目に見えないガリガリ君のことを考えるとものすごく孤独を感じるのと同時に、社会というものを身近に感じる。

厚い記述、小説、社会学、携帯小説

厚い記述=小説

— x🐹亭✌ ( ❦ ٮ ❦ )🤳 (@myg_) 2017年2月12日

社会学(?)と携帯小説 ちがいがなさそう。 pic.twitter.com/fLzPyY6Gmf

— x🐹亭✌ ( ❦ ٮ ❦ )🤳 (@myg_) 2017年2月12日

すべて映画だし社会学だし文学なのかもしれない

僕が映画だと思っていたものは、もしかして社会学なのかもしれない。いや、社会学でもあるのかもしれない。それに、この 2 冊の本は文学でもあるのかもしれない。というか、なにもかもすべて映画だし社会学だし文学なのかもしれないし、

今、読んでいる「本を読む本」の中に「本を分類する」話がある。「現代の小説にはかなり社会学が入り込んでいるし、社会学の中にも虚構が入り込んでいる」と、

- 本を読む本 - 6 本を分類する (p69)

フィリップ・ロスの「ポートノイの不満」は小説なのか、精神分析の研究なのか。ウィリアム・バロウズの「裸のランチ」は小説か、それとも麻薬の濫用を戒めるパンフレットで、かつて盛んにアルコールの害を説いて民衆の善導に努めた本と同じ性質のものなのか。「風と共に去りぬ」は物語か、それとも南北戦争当時、およびそれ以前の南部の歴史なのか。「怒りの葡萄」は、文学のジャンルなのか、それとも農民の生活についての社会学的研究だろうか。

言うまでもなくこれらは全部小説で、ベストセラー・リストのフィクションの部に納められている。しかし表題を見ただけでは果たして小説なのか、社会学の本なのかわからないものもある。現代の小説にはかなり社会学が入り込んでいるし、社会学の中にも虚構が入り込んでいる。だからこの二つを区分するのはなかなか難しい。

「社会学の中にも虚構が入り込んでいる」ってどういう意味なのだろうか。社会学とは。虚構とは。

もしかして、フィクションとノンフィクション、虚構と事実の話だったのかな。

点検読書(斥候としての読書)

「本を読む本」、読書の方法が載っていて、その中に三段階あるレベルの中間として「点検読書」っていうのがあげられていて、それが何かって言うと、いわゆる斥候(せっこう)としての読書のこと。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%A5%E5%80%99

斥候(せっこう patrol)または戦闘斥候(せんとうせっこう combat patrol)は、本隊の移動に先駆けてその前衛に配置され、進行方面の状況を偵察しつつ敵を警戒する任務をいう。

基本的に偵察、攻撃、追跡の三つの意味がある。偵察は地形や敵などに関する情報の収集活動であり、攻撃は敵部隊を撃滅するための作戦行動であり、追跡は後退する敵部隊に向かって移動することである。

偵察、攻撃、追跡。

つまり、斥候によって止めを刺す、ということもあり得るわけだ。

彼らは一列縦隊で進んだ。先頭を行くのは、利口で、優雅で、落ち着いた斥候たち。二人ともライフルを持っている。そのうしろを行くのは、不器用で、鈍重な対戦車砲兵。ドイツ兵を寄せつけまいと、片手にはコルト四五オートマチックを、もう一方の手には塹壕ナイフをにぎっている。

しんがりを受けもつのは、ビリー・ピルグリム。武器もなく、心うつろに死を待ちうけている。

斥候のひとりが頭をたれ、唇から唾をおとした。もうひとりもそれにならった。二人は、唾が雪と歴史の上に及ぼすかすかな効果を観察した。彼らは、つつましい優雅な人種であった。ドイツ陣営の後方に何回もはいった経験があり──森の生き物のように、恐怖だけを信頼し、大脳ではなく脊髄で思考しながら一瞬一瞬を生きてきた人種であった。

ページをめくる先頭を行くのは、利口で、優雅で、落ち着いた斥候たち。森の生き物のように、恐怖だけを信頼し、大脳ではなく脊髄で思考しながら一瞬一瞬を生きる。ページを進む。

- 作者: J・モーティマー・アドラー,V・チャールズ・ドーレン,外山滋比古,槇未知子

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1997/10/09

- メディア: 文庫

- 購入: 66人 クリック: 447回

- この商品を含むブログ (320件) を見る

ショーペンハウエルが「読書について」で、「最良なのは読まないことだ」(ちょっと違うかもしれない)、って言っていた。昨年、100冊にちょっと足りないくらいの量の本を開いていて(いつもと比べると自分としてはとんでもなく多い)、そのうちの半分くらいは奥付けまで到達した。無残、取り残された半分のうち、斥候としての読書で救うことが出来たものが何冊あっただろう。

そして命からがら奥付けまで到達した半分のうち、どれだけのものが、斥候たちに止めを刺されただろう。

青年はウィーンを出るのだと堅く心に決めていた。産まれた街を捨てるのだと決めていた。それが青春ということのすべてだった。(傍観者の時代 - P・F・ドラッカー)

ドラッカーについてはいろいろなことが言われている。崇める人もおりけなす人もいる。私はこっそり言うのだが、そんなことはすっかり忘れてこの本を読んでごらんなさい。ドラッカーの経営学とかの知識はまるで要らない。しいていえば、晩年の禿爺さん写真も忘れて、30歳くらいの前世紀のオーストリア人青年を想定して読んだほうがよいと思う。

青年はウィーンを出るのだと堅く心に決めていた。産まれた街を捨てるのだと決めていた。それが青春ということのすべてだった。

ところでこうドラッカーが書くことで彼は何を告げているのだろうか。ドラッカーもフリーメーソンだっただろうか。たぶん違うのではないか。ただ、私はそのことを考えながら、ドラッカーは敬虔なカトリック教徒ではなかったかという思いがした。

宗教を信じるというのは、結局のところ、公衆でそう語るか、集団に所属するということに等しい。そして人の信仰というのはそれに従属するものだ。しかし、人には人生の経験から自然にと澱が溜まるような信仰というものがあるように思える。誰に言うまでもなく、どの集団に所属するまでもなく。自然に孤独になり、絶対者の前に立たされるような。そしてそうして立った人だけが見えるある種の友愛のようなものがあるようにも思える。

ドラッカーは自身をライターとして捉えていた。本書を読むとわかるが、ドラッカーは単純に天才であるし、正統の学者としても一流だった。しかし、彼は自分の信じるところが切りひらく世界を誤解を恐れずに進んでしまった。つまり、一流の学者とは見られなくてもいいやと割り切っていた。その割り切り方は、フロイトやカール・ポランニに接した経験の影響もあるかもしれない。

ドラッカー名著集12 傍観者の時代 (ドラッカー名著集 12)

- 作者: ピーター・F・ドラッカー,上田惇生

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2008/05/16

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 64回

- この商品を含むブログ (35件) を見る

ピーター・ファーディナンド・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker、ドイツ語名:ペーター・フェルディナント・ドルッカー 、1909年11月19日 - 2005年11月11日)は、オーストリア・ウィーン生まれのユダヤ系オーストリア人[1]経営学者。

ピーター・ドラッカー(オーストリアのドイツ系ユダヤ人だが、先祖がオランダにいたセファルディムだった)

セファルディム(Sephardim, ספרדים)は、ディアスポラのユダヤ人の内、主にスペイン・ポルトガルまたはイタリア、トルコなどの南欧諸国に15世紀前後に定住した者を指す言葉。

セファルディムは、もうひとつの一大勢力であるアシュケナジムとともに、今日のユダヤ教徒社会の事実上の二大勢力であるとみなされている。

ディアスポラ(διασπορά、英:Diaspora, diaspora、ヘブライ語: גלות)とは、(植物の種などの)「撒き散らされたもの」という意味のギリシャ語に由来する言葉で、元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族の集団ないしコミュニティ、またはそのように離散すること自体を指す。

多くの都市においてユダヤ人は自治組織(qehilla)を持ち、独自の宗教・文化を守って暮らしていた。古代以来、地中海世界でユダヤ人はギリシャ人と商業面で競合することが多く、迫害されることもあった。また、ローマ帝国においては、兵役に就かず唯一神以外礼拝しないユダヤ人は特異な存在と見なされることが多かった。

私は、祖先が一六世紀から一七世紀にかけて、オランダで宗教書の印刷業を営んでいたことは知っていた。

皆が定期的に見てるWebサイト・メディア・雑誌って何?

レガシーな男

まず前提について言っておくと、自分自身がレガシーな男である、ということ。ラガードともいう。

ラガード(Laggards:遅滞者):

最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。イノベーションが伝統になるまで採用しない。伝統主義者とも訳される。市場全体の16.0%。

本屋を読む

まずは、本屋。一つは、たいていは水曜日に寄り道する見渡せるくらいの大きさの本屋。リブロ系列。もう一つは、休みの日に出かけるシャッター街と揶揄されるアーケードの通りに奇跡的に残っている、まさに地元の本屋。こっちのほうがリブロ系列よりも断然小さい。背中が掻けるくらいの大きさ。

本屋、本を買うのだけが目的じゃなくて、平置きされている新刊とか陳列されている雑誌の下世話な特集とかそういうのを読みにいっている。リブロ系列の本屋の方は「いまどき」を読みにいっている感じで、地元の本屋は店長の選択を読みにいっている。

地元の本屋、そばのデパートにジュンク堂書店があるのであまり寄らなかったんだけど、考え方を改めて、定期的に行くようにしている。だんだん本の位置関係を覚えるようになってきたのでこれからが本番だと思う。帰りに、馴染みのコーヒーショップに寄るのが一番の楽しみだったり。

新聞をザッピングする

次が、新聞。新聞は地元の地方紙を定期購読している。特にどうということもないけど、地元のサッカークラブを応援しているということは、地元の新聞を読むということと等価なのである。地方クラブの情報は中央からはやって来ないから。

それから、書評欄が読みたいので日曜日だけは毎日新聞と朝日新聞を買っている。コンビニで。書評、買うためじゃなくて、買わないために読んでいるとも言える。ショーペンハウエルが「最良なのは読まないことだ」(ちょっと違うかもしれない)、って言っていたのでそのために。

あとは総務課員なので月曜日の日本経済新聞を買う。土日は市場が止まっているからトピックスが無いんだけど、月曜日の日経にはいろいろなまとめとか指標とか予定が載っているので。でも大抵は月曜日の帰りにコンビニで買う。だから一日遅れ。レガシーな男なので問題なし。

音響としてのラジオ

その次は、ラジオ。代表的なのは NHK の「ラジオ深夜便」。これはもう大抵は23時をまわるとラジオのスイッチをオンにする。環境音として聞いている。木曜日は NHK FM の「ザ・ソウルミュージック」。それから土曜日の朝は布団の中、ピーター・バラカンの「ウィークエンドサンシャイン」からスタートしてゴンチチの「世界の快適音楽セレクション」の中間あたりでようやく布団から這い出る。これも環境音として聞いている。内容は全然覚えていない。

最近 Radiko プレミアムを契約したので、なにか変わるかもしれない。

TV Bros の番組欄はオマケ

定期的に読む雑誌とかマンガは無くなってしまったんだけど、最近 TV Bros を買うようになった。あまりに今に疎いのでそのためのチャンネルを開こうと思った。軽さ的にちょうどよい。物理的にも内容的にも。いまのところキンドルとかそういうディジタルになっていないところがまた良い。一番大きいのは川勝サンのいた場所だったこと。いまさらだけど。

電波をパースしてそのまま深夜ドラマを視る

テレビはあんまり見ないんだけど、 TV Bros 買うようになって、深夜ドラマを見るようになった。金曜日深夜のテレビ東京。「バイプレイヤーズ」と「カンヌ映画祭」、松居大悟と山下敦弘&松江哲明。どっちも映画を撮っている人が監督。特に理由はない。面白いから。あと自由に見られる時間が深夜だけだから。つまりチャンネル権が無いから。それからなんとなく電波をパースしてそのまま画面に表示したい気持ち。ただたんに録画しちゃうと安心して見ないというのもある。

Web?

ウェッブ?

オーディナリーなメディア

ここに並べたそれぞれは、どちらかというと時代遅れな、ありきたりな、そんな感じのこと、もの、なんだけど。

誰かサンが教えてくれた「オーディナリー・ミュージック」っていうラジオの題名だったり、昨年末に誰かサンが教えてくれた「クワイエット・ストーム」という音楽の聴き方? だったり、外山滋比古サンの、作品は著者が作るんだけど、古典は読者が作り出すっていう話(まるでリブログの話みたいな)だったり、そんな風に(どんな風に?)、オーディナリーな、普通な、なんの変哲もない、ありきたりな、レイドバック風味な、好みのアイソレーションがかかった、なんとなく雰囲気があった、そんな何かがさらりと流れる、ちょっと違ったふうに見える、新しい切り口が見つかる、そんなやり方を見つけたい、発見したい、なんてことを考えていたり、いなかったり。

■

ご存じのとおり、セキュリティ・安全性の基本原則は「原因の除去」 「耐性の強化」および「被害の局所化」である。 「原因の除去」と「耐性の強化」は当然の帰結として、端的にいえば 2. は 「インターネットがより分断される方向に進む」ということである。 これがより極端になると、いずれは世界のあらゆるところで中華ファイヤーウォールのようなものが 出現することになり、「誰でもサーバ1個動かせば世界中に情報発信できた」時代は 終わりをつげることになるだろう。つまりふたたび情報発信にコストがかかるようになるのだ。 その結果、情報を発信できるのはまたもや権力のある人だけに限定されることになる。 ある意味、この流れはじつは世の中の役人が望んでいることなのかもしれない。

■

憲法を見ると、 どこにも「人間であるべし」とは書いてない。

クリエイティブに行こうぜ、日本人。

日本人の多くは「クリエイティブ = 芸術に関連したこと」と考えているのに対して、 海外では「クリエイティブ」は日常生活のアイデアすべてに及ぶと考える。

(ちなみに「歳をとると創造的でなくなる」と考えているのも日本人がいちばん多い。)